媒體金陽

醫患“聊天”溝通 確定腫瘤切除范圍

醫生在開顱手術過程中把病人“叫醒”,一邊交流聊天,一邊切除腦部腫瘤,你能想象這樣的場景嗎?近日,貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)在腦外科手術中采用“術中喚醒”技術,病人醒來后可配合醫生完成指令動作或語言交流,避免因傷及腦部功能區而留下后遺癥。

術中喚醒,便于隨時掌握病情

患者肖先生今年50歲,因癲癇發作送醫后,經CT核磁共振檢查,發現大腦左側有一個大約5公分的腫瘤,需要盡快手術切除。

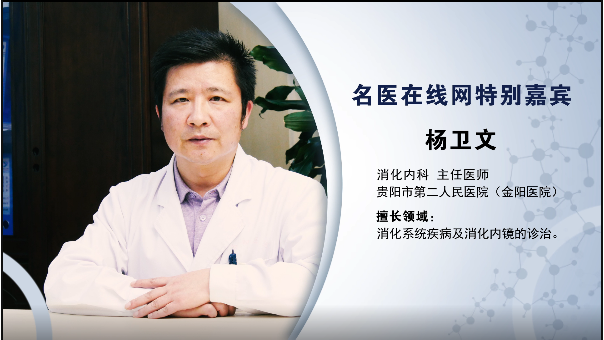

“眾所周知,大腦是人體神經中樞,腦外科手術是外科界公認的高風險手術。病人的腫瘤正好處于腦部功能區附近,如果手術稍有偏差,患者可能出現偏癱、失語等后遺癥。”貴陽市第二人民醫院神經外科主任王誠介紹。

怎樣才能精準確定病變腫瘤的位置,同時不傷到功能區腦組織?其實,最好的辦法就是讓病人在手術中配合醫生、保持溝通。經過會診,王誠在與麻醉科等多科室周密部署之后,決定實施“術中喚醒”技術。

“簡單對‘術中喚醒’做一個解釋,也就是在手術中將病人喚醒,通過病人與醫生溝通時語言、肢體的反應,判斷腫瘤的切除范圍和切除程度。”王誠告訴記者,如果病人在“聊天”過程中突然說不出話來,說明可能阻礙了語言功能,醫生會馬上調整手術方案。

病人醒來,配合醫生完成手術

6月15日,醫生與肖先生及家屬充分溝通,告知“術中喚醒”后需要配合醫生說話、活動手腳等。手術前,醫生為肖先生進行特殊麻醉,不用做氣管插管,在適度鎮靜并保留正常自主呼吸的情況下,完成開顱手術。

手術進行接近1個小時,醫生減少鎮靜用藥。肖先生被喚醒后,與市二醫麻醉科副主任醫師李茉握手,還豎起了大拇指;醫生將事先準備的圖片讓肖先生識別,也都順利通過……手術醫生和麻醉醫師李茉一邊了解患者情況,一邊進行腫瘤切除手術。

雖然手術過程聽起來很輕松,但醫生卻保持高度緊張狀態。“假如切除腫瘤過程中,患者突然說話不利索或感到手腳發麻、活動受限,醫生就需要立即對切除部位進行調整。”王誠說,幸運的是,整個過程很順利。待腦部腫瘤順利切除后,醫師立即通過麻醉藥物讓患者重新沉睡,醫護人員完成收尾工作。

手術成功,語言功能并無損傷

手術一共進行了4個小時,蘇醒后的肖先生語言交流和運動功能都無障礙,經復查核磁共振證實,他腦部的病灶也得以最大范圍地切除,近日便將出院。

王誠告訴記者,近年來,隨著神經影像學、神經導航及術中神經電生理學監測技術在臨床的應用和發展,神經外科手術已經從傳統的解剖學模式向現代解剖功能模式轉變,使得手術質量大大提高、手術效果顯著改善。

“術中喚醒其實是一種復合麻醉技術,麻醉醫生需要在術前取得病人的充分信任與配合。通過精細化的術中麻醉深度管理,以及對術中癲癇發作、惡心嘔吐以及喚醒后煩躁的細節把控,來達到消除病人疼痛、恐懼和焦慮的目的,確保病人在術中喚醒后能充分配合完成各種指令動作或語言交流,減少并發癥。”王誠介紹。(本報記者 常青)

——摘自《貴陽日報》