疾病介紹

MS患者的腦部MRI表現

[側腦室周圍的“直角脫髓鞘征”]

MS患者的脊髓MRI表現

[一位MS患者的中軸矢狀位快速自旋回波序列T2像脊髓MRI。在頸髓和胸髓水平均可見異常信號(箭頭)]

概述:多發性硬化(multiple sclerosis,MS)是以中樞神經系統白質炎性脫髓鞘病變為主要特點的自身免疫病。本病最常累及的部位為腦室周圍白質、視神經、脊髓、腦干和小腦,主要臨床特點為中樞神經系統白質散在分布的多病灶與病程中呈現的緩解復發,癥狀和體征的空間多發性和病程的時間多發性。

病因和發病機制: 病因和發病機制至今尚未完全明確,近幾年的研究提出了自身免疫、病毒感染、遺傳傾向、環境因素及個體易感因素綜合作用的多因素病因學說。

流行病學:多發性硬化通常出現在青年、中年患者,女性多見。

臨床表現:臨床癥狀有反復的發病與緩解,并漸進性惡化,多發性硬化累及脊髓時可出現相關的局灶性神經功能障礙,包括感覺和運動功能異常。

1.年齡和性別:起病年齡多在20~40歲,10歲以下和50歲以上患者少見,男女患病之比約為1∶2。

2.起病形式以亞急性起病多見,急性和隱匿起病僅見于少數病例。

3.臨床特征絕大多數患者在臨床上表現為空間和時間多發性。空間多發性是指病變部位的多發,時間多發性是指緩解-復發的病程。少數病例在整個病程中呈現單病灶征象。單相病程多見于以脊髓征象起病的緩慢進展型多發性硬化和臨床少見的病勢兇險的急性多發性硬化。

4.臨床癥狀和體征由于多發性硬化患者大腦、腦干、小腦、脊髓可同時或相繼受累,故其臨床癥狀和體征多種多樣。多發性硬化的體征常多于癥狀。多發性硬化的臨床經過及其癥狀體征的主要特點歸納如下:

①肢體無力最多見,大約50%的患者首發癥狀包括一個或多個肢體無力。運動障礙一般下肢比上肢明顯,可為偏癱、截癱或四肢癱,其中以不對稱癱瘓最常見。腱反射早期正常,以后可發展為亢進,腹壁反射消失,病理反射陽性。

②淺感覺障礙表現為肢體、軀干或面部針刺麻木感,異常的肢體發冷、蟻走感、瘙癢感以及尖銳、燒灼樣疼痛及定位不明確的感覺異常。疼痛感可能與脊髓神經根部的脫髓鞘病灶有關,具有顯著特征性。亦可有深感覺障礙。

③眼部癥狀常表現為急性視神經或球后視神經炎,多為急性起病的單眼視力下降,有時雙眼同時受累。眼底檢查早期可見視乳頭水腫或正常,以后出現視神經萎縮。約30%的病例有眼肌麻痹及復視。眼球震顫多為水平性或水平加旋轉性。病變侵犯內側縱束引起核間性眼肌麻痹,侵犯腦橋旁正中網狀結構(PPRF)腦橋旁正中網狀結構(PPRF)導致一個半綜合征。

④30%~40%的患者有不同程度的共濟運動障礙,但Charcot三主征(眼震、意向震顫和吟詩樣語言)僅見于部分晚期多發性硬化患者。

⑤發作性癥狀:是指持續時間短暫、可被特殊因素誘發的感覺或運動異常。發作性的神經功能障礙每次持續數秒至數分鐘不等,頻繁、過度換氣、焦慮或維持肢體某種姿勢可誘發,是多發性硬化特征性的癥狀之一。強直痙攣、感覺異常、構音障礙、共濟失調、癲癇和疼痛不適是較常見的多發性硬化發作性癥狀。其中,局限于肢體或面部的強直性痙攣,常伴放射性異常疼痛,亦稱痛性痙攣,發作時一般無意識喪失和腦電圖異常。被動屈頸時會誘導出刺痛感或閃電樣感覺,自頸部沿脊柱放散至大腿或足部,稱為萊爾米特征(Lhermitte sign)萊爾米特征(Lhermitte sign),是因屈頸時脊髓局部的牽拉力和壓力升高、脫髓鞘的脊髓頸段后索受激惹引起。

⑥精神癥狀在多發性硬化患者中較常見,多表現為抑郁、易怒和脾氣暴躁,部分患者出現欣快、興奮,也可表現為淡漠、嗜睡、強哭強笑、反應遲鈍、智能低下、重復語言、猜疑和被害妄想等。可出現記憶力減退、認知障礙。

⑦膀胱功能障礙是多發性硬化患者的主要痛苦之一,包括尿頻、尿急、尿潴留、尿失禁,常與脊髓功能障礙合并出現。此外,男性多發性硬化患者還可出現原發性或繼發性性功能障礙。

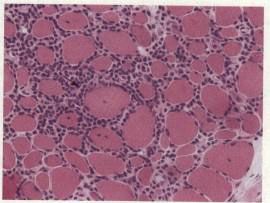

影像表現:MRI為診斷多發性硬化的最佳影像手段。MRI可顯示脊髓內稍長T1T2信號斑塊,Flair序列有助于發現病灶,增強檢查活動期病變可有不同程度強化,慢性期病變可無強化,病程較長者可有脊髓萎縮。

診斷: 診斷的本質是時間和空間的多發性.

2010年修訂版MS診斷標準

| 臨床表現 | 診斷MS需要的附加證據 |

| ≥2次臨床發作a;≥2個病灶的客觀臨床證據或1個病灶的客觀臨床證據并有1次先前發作的合理證據b | 無c |

| ≥2次臨床發作a;1個病灶的客觀臨床證據 |

空間的多發性需具備下列2項中的任何一項: MS 4個CNS典型病灶區域(腦室旁、近皮層、幕下和脊髓)d中至少2個區域有≥1個T2病灶; 等待累及CNS不同部位的再次臨床發作a; |

| 1次臨床發作a;≥2個病灶的客觀臨床證據 |

時間的多發性需具備下列3項中的任何一項: 任何時間MRI檢查同時存在無癥狀的釓增強和非增強病灶; 隨訪MRI檢查有新發T2病灶和/或釓增強病灶,不管與基線MRI掃描的間隔時間長短; 等待再次臨床發作a; |

| 1次臨床發作a;1個病灶的客觀臨床證據(臨床孤立綜合征) |

空間的多發性需具備下列2項中的任何一項: MS 4個CNS典型病灶區域(腦室旁、近皮層、幕下和脊髓)d中至少2個區域有≥1個T2病灶; 等待累及CNS不同部位的再次臨床發作a; 時間的多發性需具備以下3項中的任何一項: 任何時間MRI檢查同時存在無癥狀的釓增強和非增強病灶; 隨訪MRI檢查有新發T2病灶和/或釓增強病灶,不管與基線MRI掃描的間隔時間長短; 等待再次臨床發作a; |

| 提示MS的隱襲進展性神經功能障礙(PPMS) |

回顧或前瞻研究證明疾病進展1年并具備下列3項中的2項d: MS典型病灶區域(腦室旁、近皮層或幕下)有≥1個T2病灶以證明腦內病灶的空間多發性; 脊髓內有≥2個T2病灶以證明脊髓病灶的空間多發性; CSF陽性結果(等電聚焦電泳證據有寡克隆區帶和/或IgG指數增高); |

|

臨床表現符合上述診斷標準且無其他更合理的解釋時,可明確診斷為MS;疑似MS,但不完全符合上述診斷標準時,診斷為“可能的MS”;用其他診斷能更合理地解釋臨床表現時,診斷為“非MS”。 a 一次發作(復發、惡化)定義為:由患者主觀敘述或客觀檢查發現的具有CNS急性炎性脫髓鞘病變特征的當前或既往事件,持續至少24小時,無發熱或感染征象。臨床發作需由同期的神經系統檢查證實,在缺乏神經系統檢查證據時,某些具有MS典型癥狀和進展特點的既往事件亦可為先前的脫髓鞘事件提供合理證據。患者主觀敘述的發作性癥狀(既往或當前)應是持續至少24 h的多次發作。確診MS前需確定:①至少有1次發作必須由神經系統檢查證實;②既往有視覺障礙的患者視覺誘發電位陽性;或 ③MRI檢查發現與既往神經系統癥狀相符的CNS區域有脫髓鞘改變。 b 根據2次發作的客觀證據所做出的臨床診斷最為可靠。在缺乏神經系統檢查證實的客觀證據時,對1次既往發作的合理證據包括:①具有炎性脫髓鞘病變典型癥狀和進展特點的既往事件;②至少有1次被客觀證據支持的臨床發作。 c 不需要附加證據。但做出MS相關診斷仍需滿足診斷標準的影像學要求。當影像學或其他檢查(如CSF)結果為陰性時,應慎下MS診斷,需考慮其他診斷。診斷MS前必須滿足:臨床表現無其他更合理的解釋,且必須有支持MS的客觀證據。 d 不需要釓增強病灶。對有腦干或脊髓綜合征的患者,其責任病灶不在MS病灶數統計之列。 | |

鑒別診斷:HIV、結核、梅毒、NMO、橋本腦病、白塞氏病、神經系統結節病、Wernike腦病、亞急性聯合變性、腦白質營養不良、MELAS、Leigh病、Leber病、脊髓炎、脊髓腫瘤等。

治療:治療的主要目的是抑制炎性脫髓鞘病變進展,防止急性期病變惡化及緩解期復發,晚期采取對癥和支持療法,減輕神經功能障礙帶來的痛苦。其主要治療原則如下:

1.疾病復發,損傷嚴重者應使用大劑量糖皮質激素靜脈滴注;

2.所有RR型MS患者都應長期給予免疫調節治療;

3.SP型MS患者需早期給予積極治療;

4.PP型MS患者對于改善病情的治療反應不佳;

5.MS是一種終身疾病,近期沒有關于終止治療的病例。如果病人不能耐受一種治療,或治療失敗,需采用另一種治療;

6.需在臨床上和/或通過MRI檢測病人的疾病活動性。應在功能出現不可逆損傷之前開始改變或增加治療。

具體治療方法:

1. 復發-緩解(R-R)型多發性硬化

(1)急性期治療

①皮質類固醇:是多發性硬化急性發作和復發的主要治療藥物,有抗炎和免疫調節作用,可促進急性復發的恢復和縮短復發期病程,但不能改善恢復程度。長期應用不能防止復發,且可出現嚴重不良反應。甲潑尼龍(methylprednisolone)甲潑尼龍(methylprednisolone,MPL):可減輕炎癥和水腫,目前主張在多發性硬化的急性活動期使用,大劑量短程療法:最常用,成人中至重癥復發病例用1g/d加于5%葡萄糖500ml靜脈滴注,連用3~5日,然后改口服潑尼松60mg/d,4~6周逐漸減量至停藥。通常用于發作較輕的患者。使用皮質類固醇藥物治療過程中,注意定期檢查電解質、血糖、血壓,常規補鉀、補鈣和使用抗酸劑保護胃黏膜。

②靜脈注射免疫球蛋白(intravenous immunoglobulin,IVIG):0.4g/(kg·d),連續3~5天。對降低R-R型患者復發率有肯定療效,但最好在復發早期應用。可根據病情需要每月加強治療1次,用量仍為0.4g/(kg·d),連續3~6個月。

③血漿置換(plasma exchange,PE)PE主要用于對大劑量皮質類固醇治療不敏感的MS患者。目前對PE治療的確切機制、療效的持續時間及對復發的影響尚不明確,可能的作用機制與清除自身抗體有關。

(2)緩解期治療

美國FDA批準的4大類藥物用于RRMS穩定期,干擾素、醋酸格拉替雷、那他株單抗、芬戈莫德。

① β-干擾素(interferon-β,IFN-β)β-干擾素(interferon-β,IFN-β)療法:IFN-β具有免疫調節作用,可抑制淋巴細胞的增殖及抗原呈遞、調節細胞因子的產生、通過下調黏附分子的表達及抑制T細胞的金屬基質蛋白酶來抑制T細胞通過血腦屏障。IFN-β1a和IFN-β1b兩類重組制劑已作為治療R-R型MS的推薦用藥在美國和歐洲被批準上市。IFN-β1a與人類生理性IFN-β結構基本無差異,IFN-β1b缺少一個糖基,17位上由絲氨酸取代了半胱氨酸。IFN-β1a和IFN-β1b對急性惡化效果明顯,IFN-β1a對維持病情穩定有效。

IFN-β1a治療首次發作MS可用22μg或44μg,皮下注射,1~2次/周;確診的R-RMS,22μg,2~3次/周。耐受性較好,發生殘疾較輕。IFN-β1b為250μg,隔日皮下注射。IFN-β1a和IFN-β1b均需持續用藥2年以上,通常用藥3年后療效下降。

② 醋酸格拉替雷(Glatiramer acetate,GA)人工合成的髓鞘堿性蛋白的類似物,其可能的作用機制在于使T細胞由Th1表型向Th2表型轉化,從而促進抗炎性細胞因子的產生。誘導髓鞘反應性T細胞的免疫耐受。皮下注射,20mg/天。

③那他珠單抗(natalizumab):為重組α4-整合素(淋巴細胞表面的蛋白)單克隆抗體,能阻止激活的T淋巴細胞通過血腦屏障。1年內2次以上復發,且MRI1個以上強化病灶。單藥治療盡量避免PML。

③ 芬戈莫德(Fingolimod, FTY270):是從蟬幼蟲的子囊菌培養液中提取的抗生素成分經化學修飾后合成的新型免疫抑制劑,化學名為2-(4-正辛基苯乙基)-2-氨基丙二醇鹽酸鹽,為鞘氨醇-1-磷酸(s1P)受體調節劑,在體內經磷酸化后與淋巴細胞表面的s1P受體結合,改變淋巴細胞的遷移,促使細胞進入淋巴組織,減少CNS內LC浸潤。

2. 繼發進展(SP)型和進展復發型(PR)MS治療:

(1)2000年美國FDA批準米托蒽醌應用于SP型MS,推薦劑量為12mg/m2,靜脈滴注,米托蒽醌用于治療MS的總劑量不得超過140mg(過量藥物會引起中毒),可降低60%的MS復發率,緩解MS的進程。

①氨甲蝶呤(methotrexate,MTX)氨甲蝶呤(methotrexate,MTX):可抑制細胞和體液免疫,并有抗炎作用。慢性進展型并有中至重度殘疾的MS患者每周用MTX 7.5mg,口服治療2年,可顯著減輕病情惡化,對繼發進展型療效尤佳。

②環磷酰胺(cyclophosphamide)環磷酰胺(cyclophosphamide):宜用于MTX治療無效的快速進展型MS。主張長期小劑量口服,50mg/次,每天兩次,維持一年。白細胞減少、出血性膀胱炎等是該藥常見不良反應。

④ 硫唑嘌呤:可緩解病程的進展,降低多發性硬化的復發率。2mg/(kg·d)口服,治療兩年。

④環孢霉素A(cyclosprine A)環孢霉素A(cyclosprine A):是強力免疫抑制藥,用藥2年可延遲致殘時間。劑量應在2.5mg/(kg·d)之內,>5mg/(kg·d)易發生腎中毒,需監測血清肌酐水平(<1.3mg/dl),為減少毒性可分2~3次口服。84%的患者出現腎臟毒性,高血壓常見。

(2)最近臨床及MRI研究提示,IFN-β1a及IFN-β1b可降低繼發進展型多發性硬化病情進展速度。確診的SPMS可用IFN-β1a 44μg,2~3次/周,皮下注射。

(3)造血干細胞移植:造血干細胞移植治療的原理是進行免疫重建,使中樞神經系統對免疫耐受,以達到治療目的,但只有在其他治療手段無效的情況下才考慮應用。

3.原發進展型多發性硬化采用特異性免疫調節治療無效,主要是對癥治療。血漿置換對暴發病例可能有用,但隨機對照試驗顯示對慢性病例療效不佳。

4.對癥治療

(1)疲勞癥狀:應保證足夠的臥床休息,避免過勞,尤其在急性復發期。疲勞是許多患者常見的主訴,有時用金剛烷胺(100mg早晨和中午口服)或選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑如氟西汀、西酞普蘭等可能有效。

(2)膀胱、直腸功能障礙:氯化氨基甲酰甲基膽堿(bethanechol chloride)氯化氨基甲酰甲基膽堿(bethanechol chloride)對尿潴留可能有用,無效時可間斷導尿。監測殘余尿量是預防感染的重要措施。尿失禁可選用溴丙胺太林。

(3)嚴重痙攣性截癱和大腿痛性屈肌痙攣:口服巴氯芬(baclofen)巴氯芬(baclofen)或安置微型泵及內置導管鞘內注射可能有效。姿勢性震顫用異煙肼300mg/d口服,每周增加300mg,直至1200mg/d,合用吡哆醇100mg/d可有改善;少數病例用卡馬西平或氯硝西泮有效。

預后:急性發作后患者至少可部分恢復,但復發的頻率和嚴重程度難于預測。提示預后良好的因素包括女性、40歲以前發病、臨床表現視覺或體感障礙等,出現錐體系或小腦功能障礙提示預后較差。盡管最終可能導致某種程度功能障礙,但大多數MS患者預后較樂觀,約半數患者發病后10年只遺留輕度或中度功能障礙,病后存活期可長達20~30年,但少數可于數年內死亡。